近日,我院范建华课题组在构建人工光合杂化体修复水体有机磷农药污染方面取得重要进展,研究成果以 “Self-assembled microalgae-photosensitized biohybrids enabling solar-driven directed phosphate conversion form malathion” 为题发表在环境领域知名期刊《Water Research》(中科院一区,IF= 12.4)。

有机磷农药(OPs)在农业中被广泛使用,因其较低的施用效率以及复杂的环境迁移规律,导致以马拉硫磷为代表的OPs残留持续存在于土壤、水体和空气中,并通过生态链不断累积,从而危及非目标生物。尽管传统的修复方法较为成熟,但仍存在显著的局限性。近年的研究强调要超越宏观水平的矿化限制,重点关注农药残留的分子特性及其靶向转化途径。至关重要的是制定创新策略,不仅要降解OPs,而且要以可重复使用的形式回收磷。因此,设计协同降解和转化系统,能够有效地将OPs降解与资源回收结合起来,已成为关键的研究前沿。

构建自组装微藻人工光合杂化体修复水体有机磷农药污染的策略

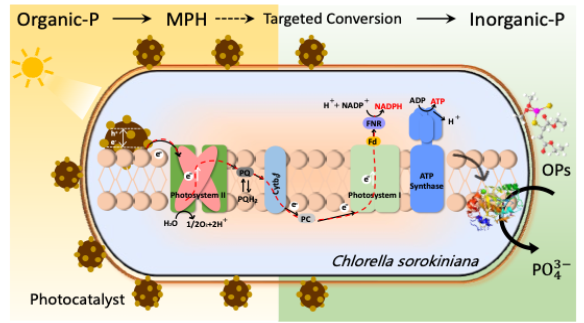

基于此,研究团队创新性地利用Fe@C(γ-Fe2O3)与索罗金小球藻(C. sorokiniana)之间的静电引力和共价结合作用,成功构建了稳定且高效的微藻生物杂化体,并用于评估光驱动马拉硫磷转化效率并阐明潜在的转化机制(图1)。

图1 微藻生物杂化体的构建流程示意图及形貌表征

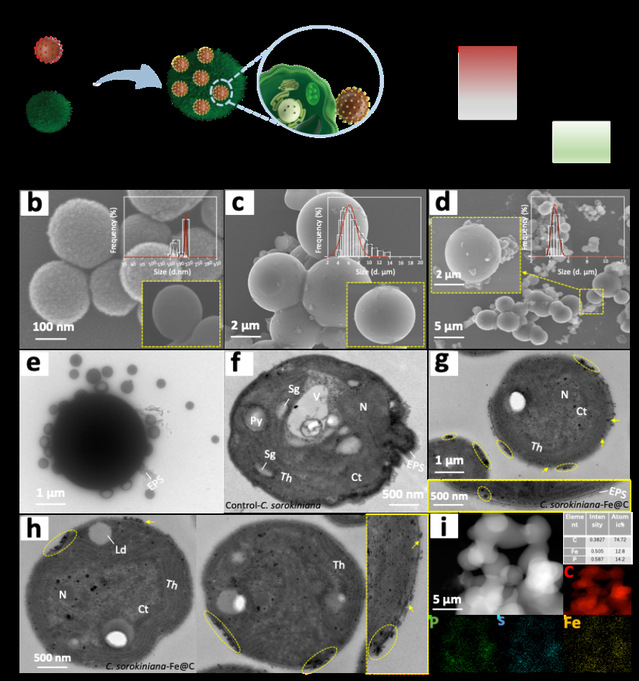

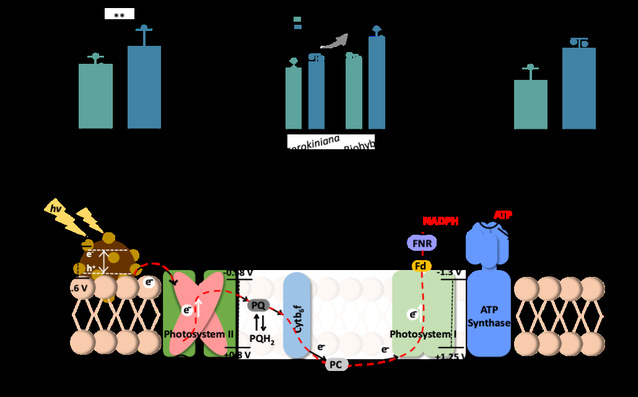

实验结果表明,在光照条件下,马拉硫磷10小时内的去除率达到93.6%,其性能相较于 Fe@C 和 C. sorokiniana,去除效率分别提高了 9.2 倍和 2.1 倍。运行稳定性测试证实,微藻生物杂化体在连续 7 个周期内保持了 90.0 ± 0.5% 的马拉硫磷去除效率,显示出极高的耐用性和可回收性。此外,该杂化体系能将农药分子中的磷高效转化为微藻可吸收的磷酸盐,回收率高达71.3%(图2)。

图2 微藻生物杂化体光驱动转化马拉硫磷的性能评估

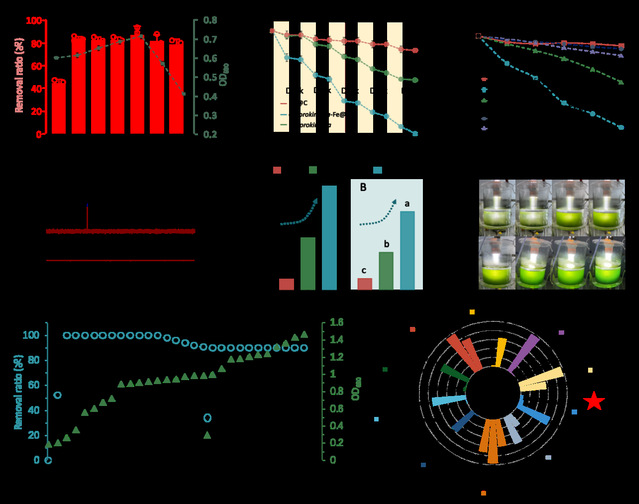

机制研究揭示,Fe@C 能高效捕获光子,并将光生电子传递给 C. sorokiniana,同时增强光系统 II的活性、促进ATP 的合成以及提高胞内NADPH的水平。这些电子和还原性物质为激活羧酸酯酶(CEs)提供了必要的能量,它们能够催化马拉硫磷的水解反应,转化为无机磷酸盐,从而实现选择性降解和磷的回收(图3)。磁性纳米材料还使杂化体能够通过磁铁快速回收,解决了微生物处理技术中细胞回收难的问题。本研究成功实现了有机磷污染物的降解和资源利用,为可持续污染物修复和循环资源策略提供了新的思路和可能性。

图3 微藻生物杂化体的光电子传递机制

论文通讯作者为化学化工学院范建华教授和安雄芳副教授;论文第一作者为化学化工学院2025级博士研究生张潇予(硕博连读,已发表2篇中科院1区论文),徐小琳教授为该论文共同一作。中国科学院大连化学物理研究所曹旭鹏研究员参与了部分研究工作。该研究得到了天池英才计划(CZ002735;CZ003143)、国家自然科学基金青年项目(22408237)等基金的支持。

(图文:安雄芳 初审:张海洋 复审:刘平 终审:徐炜杰)