通过分子氧(O2)活化产生的活性氧物种(∙O2-,∙OH,1O2,和H2O2)已被证实对水净化起着至关重要的作用。光催化O2活化作为一种高级氧化处理技术,因具有环境友好、成本低廉以及反应条件温和等优势,在水污染处理方面具有广阔的应用前景。然而,由于缓慢电荷动力学,无金属聚合物氮化碳对光催化O2活化的性能较低。因此,开发性能优异、稳定的光催化剂,以实现水污染的高效处理是目前光催化研究是重要研究方向。

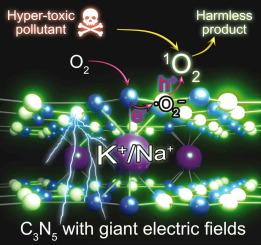

基于此,化学化工学院贾鑫教授团队采用一种简单的熔盐策略合成了高晶型氮化碳(HCN)材料。预先采用马弗炉高温煅烧制备富氮氮化碳(C3N5),随后将其与NaCl/KCl混合盐研磨,再经过高温处理,最终得到HCN。利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)和电子顺磁共振(EPR)等多种手段,对HCN的化学组成、形貌及结构等进行分析,发现HCN材料的晶相结构从非晶相转变为晶相,同时实现偶极矩有序排列并自发构筑内置电场的过程。此外,结合HCN降解吡虫啉、苯酚、噻虫啉、罗丹明B等水中污染物的降解动力学及密度泛函理论(DFT)计算,探究HCN在污染物降解过程中O2活化产生活性氧物种的历程。

通过污染物降解实验表明,HCN在较宽的pH值范围内具有优异的光催化活化O2性能,在12 min内即可实现吡虫啉的完全降解,降解速率是原始氮化碳的132倍。即使在恶劣环境条件下,HCN对各种持久性污染物仍表现出卓越的降解活性。通过自由基捕获实验证明,空穴(h+)、超氧自由基(∙O2-)和单线态氧(1O2)是该降解过程的主要活性物种。另外,DFT计算结果表明,结晶度增强、缺陷氰基接枝和层间K+/Na+掺杂的独特组合协同增强了内置电场和光生载流子的层间穿梭。此外,HCN中的层间K+/Na+-N3桥位点能够激活表面相邻的C和N原子,以加快光催化O2氧化还原反应的决速步骤,进而可持续地产生1O2。

上述研究成果以“Enhanced built-in electric fields in alkali metal-doped C3N5enable sustainable molecular oxygen activation for water purification”(碱金属掺杂C3N5中增强的内置电场实现可持续的分子氧活化用于水净化)为题发表于《Chemical Engineering Journal》(中科院一区,IF=13.4,TOP期刊,DOI:10.1016/j.cej.2025.161236)。化学化工学院副教授杨斌和博士研究生鲁立良为论文共同第一作者,通讯作者为化学化工学院贾鑫教授、俄罗斯托木斯克理工大学Raul D.Rodriguez教授和福建农林大学廖光福教授。该项研究工作获得了国家自然科学基金(22308223,U17033552073179)、石河子大学高层次人才科研启动项目(RCZK202328)、新疆维吾尔自治区“天池人才”引进计划(青年博士)和高等学校学科创新引智计划(111计划,D20018)等的资助。

(撰稿人:张梅,编审:蔡兴华、张海洋,审核:刘平、兰国伟)